Dans ce billet, je vais clarifier plusieurs concepts afin de comprendre à la fois le fonctionnement de nos suspensions et la dynamique de notre vélo et ainsi ajuster les premières avec une certaine logique.

A. PRINCIPES DE BASE DES SUSPENSIONS.

Lorsque nous parlons des suspensions de notre VTT, nous pensons toujours qu’elles sont nécessaires pour absorber les irrégularités que nous rencontrons en montagne, mais ce à quoi nous ne pensons jamais, c’est à la nécessité du contact de nos roues avec le sol. Pour cette raison, et avant d’entrer dans le vif du sujet, nous devons vérifier la pression des pneus et l’adapter au type de terrain sur lequel nous allons rouler. Certaines des fonctions de nos fourches et de nos amortisseurs sont, par exemple, de maximiser la traction pendant le freinage, l’accélération ou les virages, ou de nous aider dans le transfert de poids qui se produit pendant la conduite, parmi d’autres fonctions moins significatives.

B. UN PEU DE PHYSIQUE : PRINCIPES FONDAMENTAUX DES SUSPENSIONS

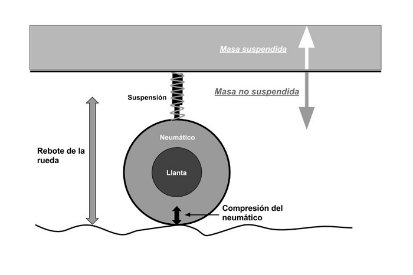

Parmi les éléments qui composent nos suspensions, on trouve la « masse suspendue » (les parties du vélo, le cycliste, les vêtements, etc. dont le poids est supporté par les suspensions), la « masse non suspendue » (parties du vélo telles que les pneus, les freins et certains éléments de suspension qui ne sont pas supportés par les suspensions), « l’élément ressort » (dans certaines suspensions, il s’agit d’un ressort, d’un bloc d’élastomère ou d’une cartouche pneumatique) et « l’amortisseur » (connu sous le nom d’amortisseur avec lequel nous pouvons régler la vitesse de compression et d’extension de l’élément ressort).

C. FORCES AGISSANT SUR UN SYSTÈME DE SUSPENSION

Plusieurs forces agissent sur un système de suspension et ces forces doivent être prises en compte lors du réglage du système de suspension. Ces forces sont les suivantes :

- Inertie de la masse suspendue

- Inertie de la masse non suspendue

- Forces élastiques des ressorts

- Forces produites par l’amortisseur

- Forces de frottement.

Dans le dessin ci-dessus, nous pouvons voir un système sans aucun type de suspension dans lequel le pneu, lorsqu’il atteint l’obstacle, reçoit l’action d’une force ascendante et se soulève du sol. Une fois qu’il est revenu en contact avec la surface du sol, nous voyons comment le système « rebondit » plusieurs fois sans aucun type de contrôle.

La trajectoire de la masse suspendue (ligne rouge) est parallèle à la trajectoire du pneu (ligne verte), amortie uniquement par la déformation du pneu et provoquant l’instabilité.

Dans le deuxième dessin, le système de suspension comporte déjà un ressort, mais celui-ci ne suffit pas à assurer la stabilité du système. On peut voir comment le système reçoit à nouveau la force opposée au terrain lorsqu’il atteint l’obstacle et comment il est à nouveau projeté vers le haut. Cette fois, la trajectoire de vol est plus petite parce que le ressort a absorbé une partie de la force, bien que nous puissions observer plusieurs oscillations dues à la force du ressort lorsqu’il entre à nouveau en contact avec le sol. De cette manière, nous commençons à avoir plus de traction et de stabilité, ainsi que de confort.

Le troisième graphique montre à quoi ressemble un système de suspension composé d’un élément élastique et d’un amortisseur. Comme dans les deux situations précédentes, le système reçoit les forces de contre-sol dues aux obstacles, mais nous voyons maintenant que le « décollage » est moindre, car ces forces sont à nouveau absorbées par le ressort. La différence avec le système précédent est que l’oscillation du ressort produite par ces forces est contrôlée par l' »amortisseur ». Ce contrôle est dû au frottement produit par la viscosité de l’huile à l’intérieur des amortisseurs. Ce frottement produit de la chaleur, ce qui explique que votre fourche ou votre amortisseur chauffe lorsque vous descendez une côte.

Vous pouvez également imaginer pourquoi il est nécessaire d’effectuer un entretien périodique et des changements d’huile sur vos suspensions, car la température dégrade la capacité de l’huile et de certains éléments.

Dans cette vidéo des années 1930, on peut voir en images tout ce qui précède :

Dans cette autre vidéo, on peut voir comment le bon fonctionnement et le réglage des suspensions permettent d’obtenir de la stabilité et un gain de temps :

D. PRÉCARGE ET AFFAISSEMENT

Nous définirons la précharge d’un élément élastique, dans notre cas un ressort ou de l’air, comme la force que nous devons exercer sur l’arbre de l’amortisseur pour qu’il se comprime. En d’autres termes, la précharge est la force que nous devons exercer sur l’amortisseur pour qu’il commence à fonctionner.

SAG est un terme anglo-saxon qui signifie « affaissement ». Nous pouvons donc définir le SAG d’un système de suspension comme l’affaissement causé par le seul poids du véhicule et du conducteur, à la fois au repos et en mouvement et sans l’interaction des irrégularités du terrain.

Le SAG, également connu sous le nom de » course morte « , est fondamental lorsqu’il s’agit de configurer non seulement le fonctionnement des suspensions, mais aussi la géométrie que le fabricant de notre vélo considère comme idéale pour son utilisation correcte et, pour cette raison, il est nécessaire d’être informé à travers les manuels ou le site Web de la marque sur la mesure correcte que nous devons appliquer. Elle est liée à la précharge, car plus la précharge est élevée, plus la SAG est faible (plus le ressort est dur ou plus la pression de l’air à l’intérieur de l’amortisseur est élevée, plus la SAG est faible).

Bien que d’autres facteurs tels que l’inertie, la vitesse ou le type de suspension interviennent, lorsque l’on analyse le comportement d’un amortisseur ou d’une fourche, prenons un exemple très simple à comprendre. Sans SAG, l’ensemble du vélo (y compris nous) entrerait dans le trou, alors qu’avec SAG, seules les roues entreraient, tandis que le reste du vélo resterait au même niveau, ce qui signifie que la suspension a fait son travail.

Pour le calculer correctement, il faudra que d’autres facteurs n’interviennent pas comme le frottement des éléments qui composent l’amortisseur ou la fourche tels que des cache-poussière en mauvais état ou des bagues de frottement mal lubrifiées.

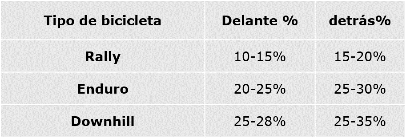

Les pourcentages estimés à utiliser sont les suivants en fonction de la position de l’amortisseur (avant ou arrière) et du type ou de l’utilisation de la bicyclette :

E. CALCUL DE L’AFFAISSEMENT

D’après mon expérience, la meilleure façon de mesurer et de calculer le SAG est de le mesurer directement, car plusieurs éléments autres que le poids du cycliste peuvent l’influencer, comme la géométrie du vélo, la cinématique du système de suspension, la position du cycliste, la lubrification des éléments internes de la suspension et l’inclinaison du terrain.

Pour ce faire, nous placerons le vélo sur une surface plane, avec le cycliste dessus et dans la position qu’il utilise normalement pour les mouvements agressifs ou les descentes (nous ajusterons le SAG aux situations les plus extrêmes) et enfin nous nettoierons et lubrifierons les cache-poussière et les barres de la fourche et de l’amortisseur afin d’éviter que le frottement n’interfère avec le résultat. Dans toutes les mesures que nous allons effectuer, la position du cycliste et le centre de masse de l’ensemble cycliste-vélo ont une influence, donc si nous avons une tige de selle télescopique, nous la placerons en position basse.

Une fois ces étapes réalisées, nous allons effectuer trois mesures de l’affaissement de la fourche et de l’amortisseur. Nous mesurons d’abord le débattement de l’amortisseur sans le pilote, puis avec le pilote après plusieurs mouvements de compression, et enfin, toujours avec le pilote, nous mesurons l’extension de la suspension. Pour terminer, toujours avec le pilote sur le dessus, nous effectuons une mesure en extension de la suspension.

Avec ces mesures et la formule suivante, nous pouvons calculer le SAG correct :

L1 - [(L2-L3)/2] = SAG

L1 = course totale de la suspension L2 = mesure en compression avec le pilote sur le dessus L3 = mesure en extension avec le pilote sur le dessus

Nous obtenons le pourcentage de SAG à l’aide de l’expression suivante :

SAG % = SAG (en mm) / Course de la suspension (en mm)

F. RÈGLES DE SUSPENSION

F.1. RÉGLEMENTATION DE L’ÉLÉMENT ÉLASTIQUE.

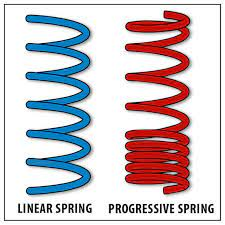

La principale régulation de l’élément élastique, qu’il s’agisse d’un ressort, d’un élastomère ou d’une chambre à air ou à gaz, est la progressivité. De nos jours, ils sont aussi courants l’un que l’autre, c’est pourquoi je commenterai les deux.

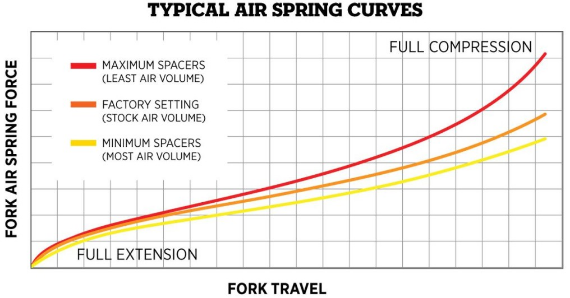

Dans une suspension pneumatique, la progressivité dépend du rapport entre le volume de la tige du piston et le volume de la chambre contenant l’air. En d’autres termes, plus le volume de la tige est identique et plus la chambre à air est petite, plus le système sera progressif. D’où l’utilisation d’éléments tels que les entretoises de volume ou les jetons.

Dans un ressort, nous aurons la même sensation, mais la progressivité sera donnée par la disposition des spires du ressort.

Cette progressivité nous donnera l’impression qu’il faut plus de force pour enfoncer la fourche ou l’amortisseur au fur et à mesure que son débattement s’épuise, c’est donc une bonne solution lorsque nous voulons avoir une sensation sensible au début du débattement et que nous utilisons peu d’air pour cela. Dans ce cas, nous allons rapidement manquer de débattement lors d’un gros impact, et nous aurons donc besoin que notre suspension se comporte de manière progressive. Dans le graphique suivant (Fox Racing Shox) nous pouvons voir la différence entre les courbes de progressivité en utilisant plus ou moins de jetons tout au long du débattement de la fourche (axe horizontal) par rapport à la résistance produite (axe vertical).

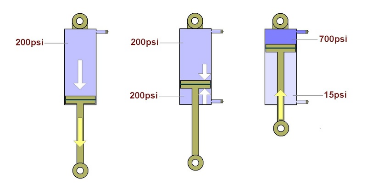

Un autre réglage possible est la sensibilité initiale ou la sensation de la fourche, qui dépend du rapport de volume entre la chambre positive ou négative de l’élément de ressort pneumatique. Nous avons appelé précharge la force que nous devons appliquer pour comprimer la chambre à air principale de notre amortisseur. Cette force sera directement proportionnelle à la pression du gaz dans cette chambre, mais si nous l’aidons par le bas avec une autre chambre à air (Rockshox dualair ou solo air, Fox NA2…) ou un ressort (Fox Float), la force nécessaire sera moindre. En d’autres termes, avec des impacts plus petits, la sensibilité de la suspension sera plus grande. Récemment, différents systèmes ont vu le jour pour développer cette option, comme le Rockshox Megneg ou le Vorsprung Luftkape dont nous parlerons dans un autre article.

F.2. RÉGLEMENTATION DE L’AMORTISSEUR

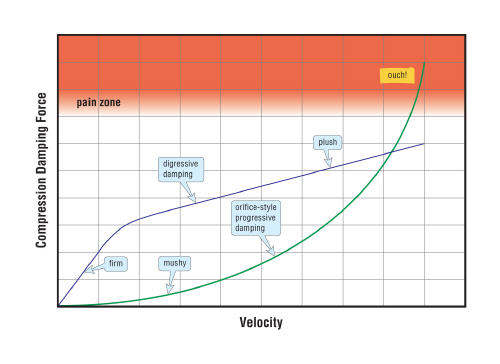

Nous allons ici introduire les termes qui sont à la mode lorsque l’on parle de réglages de suspension, mais que l’on ne comprend pas toujours très bien. Comme nous l’avons précisé au début, la fonction principale de l’amortisseur est de contrôler les oscillations produites par l’élément élastique de la suspension grâce à la viscosité d’un élément liquide qui se trouve à l’intérieur. Alors, s’il vous plaît, abandonnons l’idée que notre fourche « devient plus dure ou plus souple » lorsque nous utilisons ces réglages. Nous faisons simplement en sorte qu’elle se comprime ou s’allonge à des vitesses plus ou moins élevées.

Ces réglages de base sont la compression (qui peut se faire à haute ou basse vitesse) et l’allongement, également connu sous le nom de rebond (parfois également à haute et basse vitesse).

F.2.1 COMPRESSION A BASSE VITESSE

Ce terme désigne un réglage que l’on ne trouve que sur les fourches et les amortisseurs haut de gamme. Il affecte les mouvements de la suspension provoqués par de petits impacts tels que les virages, les oscillations dues à la force de pédalage (bubbing), etc. Il est généralement contrôlé en faisant passer le fluide de l’amortisseur à travers certaines sections de pas contrôlées par des aiguilles. Il est normalement contrôlé en faisant passer le fluide de l’amortisseur à travers certaines sections de pas contrôlées par des aiguilles. Le diamètre des ouvertures est directement proportionnel à la vitesse à laquelle l’huile les traverse.

F.2.2 COMPRESSION A GRANDE VITESSE

Comme indiqué ci-dessus, cette commande ne se trouve que sur les suspensions haut de gamme. Elle contrôle la vitesse de compression lors d’impacts élevés, tels que des sauts ou des marches, ainsi que lors d’impacts continus élevés. Contrairement au contrôle de la compression à basse vitesse, il est contrôlé au moyen de cales ou de rondelles avec une précharge spécifique qui peut être réglée à partir des cadrans externes.

F.2.3 EXTENSION ou REBONDATION

Cette régulation est commune à presque tous les amortisseurs et suspensions du marché avec un minimum de qualité. Elle contrôle la vitesse à laquelle nous voulons que l’élément amortisseur (ressort, élastomère ou gaz) restitue son énergie après un impact. En d’autres termes, c’est la vitesse à laquelle l’amortisseur revient à son état de repos, c’est-à-dire en extension naturelle. Généralement, elle est contrôlée par un pointeau qui obture le passage du fluide de l’amortisseur et permet ainsi une vitesse d’extension plus ou moins grande dans le cas d’une faible vitesse. Pour une vitesse élevée, nous aurions à nouveau la configuration au moyen de cales et même d’un « clapet anti-retour ». Le « clapet anti-retour » est une variante de l’ensemble de cales dans laquelle certaines d’entre elles sont remplacées par un ressort avec une précharge déterminée qui se déclenche lorsque le liquide dans l’amortisseur atteint une certaine vitesse, tout comme dans un ensemble de cales mais avec des possibilités de réglage moindres. Le rebond à haute ou basse vitesse est actuellement configurable dans très peu de produits sur le marché (Fox Grip2), car il est assez compliqué de distinguer quand un élément de l’amortisseur renvoie de l’énergie d’une manière ou d’une autre, même en théorie, c’est beaucoup plus complexe à comprendre.

Ces graphiques montrent la possibilité d’écoulement de l’huile en compression ainsi qu’en extension à haute et basse vitesse. Dans le diagramme de compression, nous voyons comment l’huile s’écoule par petits impacts à travers certains orifices placés dans le passage naturel du fluide dans le piston hydraulique principal. C’est ainsi que l’on obtient la configuration de compression à basse vitesse (LSC). Une fois que, en raison de la violence d’un impact important, ces orifices sont écrasés par le flux de fluide, l’huile cherche d’autres moyens de passer à la chambre suivante et c’est là qu’elle s’écoule à travers les orifices à grande vitesse (HSC) qui offraient auparavant une résistance en raison de la précharge du paquet de cales, en surmontant la résistance programmée du paquet de cales.

A la fin de cette « brique », je voudrais vous rappeler que chez Doctor Bike, en plus de notre formation universitaire personnelle, nous avons été formés par des professionnels dans différents cours au cours des années. Ces professionnels, dont nous avons tiré plusieurs graphiques qui ornent ce texte, ont été entre autres Leonardi Racing, Andreani Mhs, Bicimax et Fox Racing, Team Bike et Rockshox, Bitech (Slopes) pour Dt Swiss à plusieurs reprises et Andreani Mhs - Ohlins Espagne.